네버 렛미고 (2011)

Never Let Me Go

- 감독

- 마크 로마넥

- 출연

- 캐리 멀리건, 키이라 나이틀리, 앤드류 가필드, 데이빗 스턴, 안드레아 라이즈보로

- 정보

- SF, 미스터리, 로맨스/멜로 | 영국, 미국 | 103 분 | 2011-04-07

현재 영미문학의 거장으로 손꼽히는 가즈오 이시구로의 소설이 또 한번 영화로 만들어 졌다. 17년 전 앤소니 홉킨스의 절제된 연기로 기억에 남는 <남아 있는 나날: The remains of the day (1993)>이후 두 번째 영화화된 작품이다. <Never Let me go>는 1990년대의 영국을 기준으로 그 이전의 수십 년을 오가는 SF소설이다. 소설은 인간이 클론을 통해 질병을 극복하고 수명을 연장한 사회를 이미 이루었다고 가정한다. 이들이 양성되는 ‘헤일셤’ 학교에서는 학생 때부터 장기이식은 공공연한 비밀로 다루어 진다. 하지만 그들은 부지불식간에 자신의 운명을 인지하고 받아들인다. 각별한 사이인 캐시, 토미, 루스의 삶도 정해놓은 운명에서 벗어날 수 없었다.

영화는 차분하지만 화면을 따라가 공감하기는 쉽지 않다. 섬세하고 치밀한 문장을 스크린에 옮긴다는 것은 어려운 일이다. 세 인물은 작고 큰 사건들에 대하여 자신의 관점에 따라 반응한다. 캐시는 그것을 다시 자신만의 섬세하고 미묘한 시선으로 관찰하고 이야기한다. 꿈처럼 행복하고 소녀같이 순수한 헤일셤에서 나날, 사랑하고 미워하고 시기하며 성장하는 성장통, 그리고 해후와 용서와 믿음을 시각적으로만 이야기하기에는 어려운 일인 것이다. 거기에 더하여, 원작자가 말하는 인간의 존엄성, 그리고 그 존엄성 강조의 오작용으로 인한 문명만능주의에 대한 비판을 놓치지 않고 전해야 하기 때문이다.

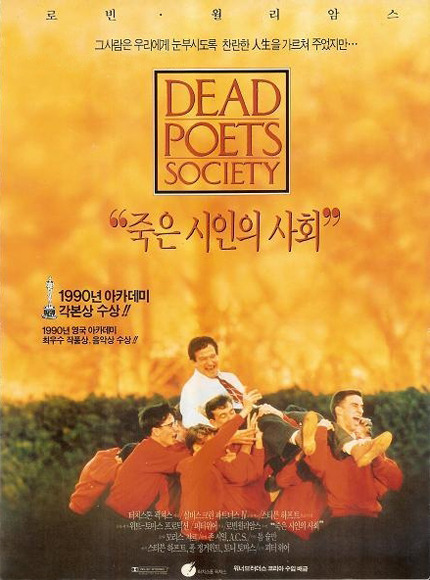

영화를 보면서 계속 끼어드는 두 편의 영화가 있었다. 하나는 장기복제를 위한 클론의 이야기인 <아일랜드(2005)>이고, 다른 하나는 <죽은 시인의 사회(1989)>이다. 영화 <아일랜드>는 <Never Let me go>와 같이 인류생명의 연장을 이유로 장기증여를 위한 클론을 양성한다는 이야기에서 유사하다.

다른 점은 <아일랜드>에서 클론들은 자신의 운명을 자각하지 못한 채 살아가다가 복제된 장기공여자 일뿐이라는 현실에 대하여 항거하는 이야기이고, <Never let me go>는 자신의 운명을 이미 인지하고 있는 클론들이 느끼는 주체로서의 삶에 대한 먹먹함을 이야기하는 영화라는 점이다. 속 시원한 결말을 지향한다면 <아일랜드>에서의 급작스런 자각과 투쟁이 와 닿겠지만, 답답한 현실을 빗대어 생각한다면 <Never let me go>의 먹먹함에 더 공감하게 된다. 그것은 <죽은 시인의 사회> 속의 학생들의 처지와 연장선에 있다고 할 수 있다. 스스로 선택한 인생을 사는 사람이 이세상에 얼마나 있을까 하는 생각에서 출발한다면, <죽은 시인의 사회>와 <Never Let me go>는 서로 잘 맞대어 있다는 생각이 든다.

누구나 자신의 삶을 추구한다. 그리고 살아간다. 그러나 그 추구하는 삶이라는 것이 과연 온전히 자신의 삶인가에 대해서 얼마나 확신을 가질 수 있을지는 의문이다. 내가 열심히 살아온 삶의 궤적이라는 것이 결국 타인을 위한 삶이었거나, 남의 삶의 부분을 지탱하기 위해 존재하는 것이라면 우리의 삶이라는 것이 스스로에게 의미가 있을까 되묻고 싶다. <죽은 시인의 사회>에서 상류 기숙학교의 학생들은 자신의 미래를 위해 개성과 다양함을 포기하고 일률적인 주입식 교육에 매몰된다. 그들이 지향하는 미래는 그들에게 세상이 주는 물질과 존경을 가져다 줄지는 모르지만, 그들이 사는 삶은 그들의 것이라고 하기 어렵다. 그들 부모들의 욕구이고 사회에서 바라는 구성원으로서의 수요요청인 것이다. <Never let me go>의 클론들의 삶과 결코 크게 다르다 할 수 없는 이유이다. 생명의 연장을 위한 원초적 욕구에 대한 충족을 위해 장기기증체로 육성된 클론들이나, 사회적 물질적 욕구의 충족을 위해 육성되는 틀에 박힌 스펙들이나 모두 타인의 삶을 위해 살아갈 뿐이다. 고교졸업자의 80%가 대학을 진학하는 대한민국이다. 그들 중의 다수는 남들의 안목의 충족을 위해 상위 레벨의 대학으로 편입을 하거나, 대학원 진학을 하고 심지어 유학을 떠난다. 시대적 정신을 담아 내고 담론을 만들어 내던 대학이라는 곳은 이미 취업입시 학원으로 전락한지 오래이다. 이 틀에 박힌 삶들이 생활들이 과연 온전히 ‘나만의 삶’인가에 대해 진지한 고민이 필요한 것이다. 많은 금전적 부담을 들이고 시간과 열정과 맞바꾼 인생의 다음 장은 무엇인가 생각해 봐야 한다. 그들은 결국 극소수가 지배한 경제구조를 유지하기 위한 생산요소로, 재료로, 도구로 공여된다. 자각하던 자각하지 못하던지 간에 이 시대에 청춘으로 산다는 것은 결국 권력과 재물의 유지를 위해 복제인간으로 육성된다는 의미일 지도 모른다.

다시 영화로 돌아 오면, 완성된 영화 <Never let me go>를 본 가즈오는 ‘캐리 멀리건, 앤드루 가필드, 키라 나이틀리의 섬세한 연기가 영화적 풍요로움을 더했다’고 말했다. 사실 영화에 대해 이야기 하자면 그것이 전부이다. 로맨스와 같은 감정에 집착하느라 인간존재와 존엄성에 대한 반향을 찾아 보기 힘들었다. 개인적인 생각으로는 영화를 본 후에 원작인 소설을 읽어 보는 것이 좋을 것 같다는 생각이다.

사람이 자기의 삶은 산다는 것이 무엇일까?

그것은 자신의 감정에 솔직한 삶일 것이다. 좌절될 지도 모를 확신할 수 없는 희망이라도 품고서 사는 것은 삶을 남의 것이 아닌 내 것으로 만들기 위한 본능일 것이다. 누군가는 누구를 사랑했고, 누군가는 누구에게 상처를 주었고, 누군가는 누군가에게 용서를 빌었고, 누군가는 누군가를 용서한다. 그게 사는 것이다. 몇 점짜리 인지 자꾸 자신의 삶을 채점하며 살지 말자. 채점해서 무엇 할 것인가. 남에게 보여 줄 필요 없는 내 삶에 빨간 색연필로 채점하기 보다는 누군가 사랑하고 누군가 용서하고, 누군가에게 용서 빌고 누군가에게 용서 받고 살아 보자.

내가 확신하지 못하는 것은 우리의 인생이 우리가 구하는 사람들의 것과 많이 달랐는가 하는 점이다. 우리는 모두 세상을 떠난다. 우리가 무엇을 살아 왔는지 아무도 이해하지 못하는 것일 수도 있다. 혹은 우리가 충분히 시간을 가졌는지 모르는 것일 수도 있다. – 극중 마지막 캐시의 내레이션 중 –“

'영화 읽기' 카테고리의 다른 글

| [영화리뷰 : 고지전 (2011)] 있을 것이 없는 전쟁 신파극 (0) | 2015.09.06 |

|---|---|

| [영화리뷰 : 아이들 (2011)] 믿고 싶은 것만 믿는 사람들 (0) | 2015.09.06 |

| [영화리뷰 : 풍산개 (2011, Poongsan)] 둘로 나뉜 세상에서... 경계에 서다. (0) | 2015.09.06 |

| [영화리뷰 : 줄리아의 눈(Julia’s eye 2010)] 시력의 상실 그 후; 보이지 않는 것이 보이다 (0) | 2015.09.06 |

| [영화리뷰 : (로맨틱헤븐 2011, 히어애프터 Hereafter 2011) ] 죽음을 막연히 두려워 마라 (0) | 2015.09.06 |

댓글